Die ökologische Langzeitforschung – LTER – leistet einen wesentlichen Beitrag, wenn es darum geht, Ökosysteme besser verstehen zu lernen. Auf der ganzen Welt arbeiten Wissentschaftler:innen daran, neue Erkenntnisse über Struktur und Funktionen von Ökosystemen aber auch über deren langfristige Reaktionen auf Umwelteinflüsse und sogenannte soziale und ökonomische „Driver“ zu gewinnen. LTER liefert wertvolle Informationen für politische Entscheidungsträger:innen und trägt zur Entwicklung von Management-Optionen als Antwort auf die Herausforderungen des globalen Wandels bei.

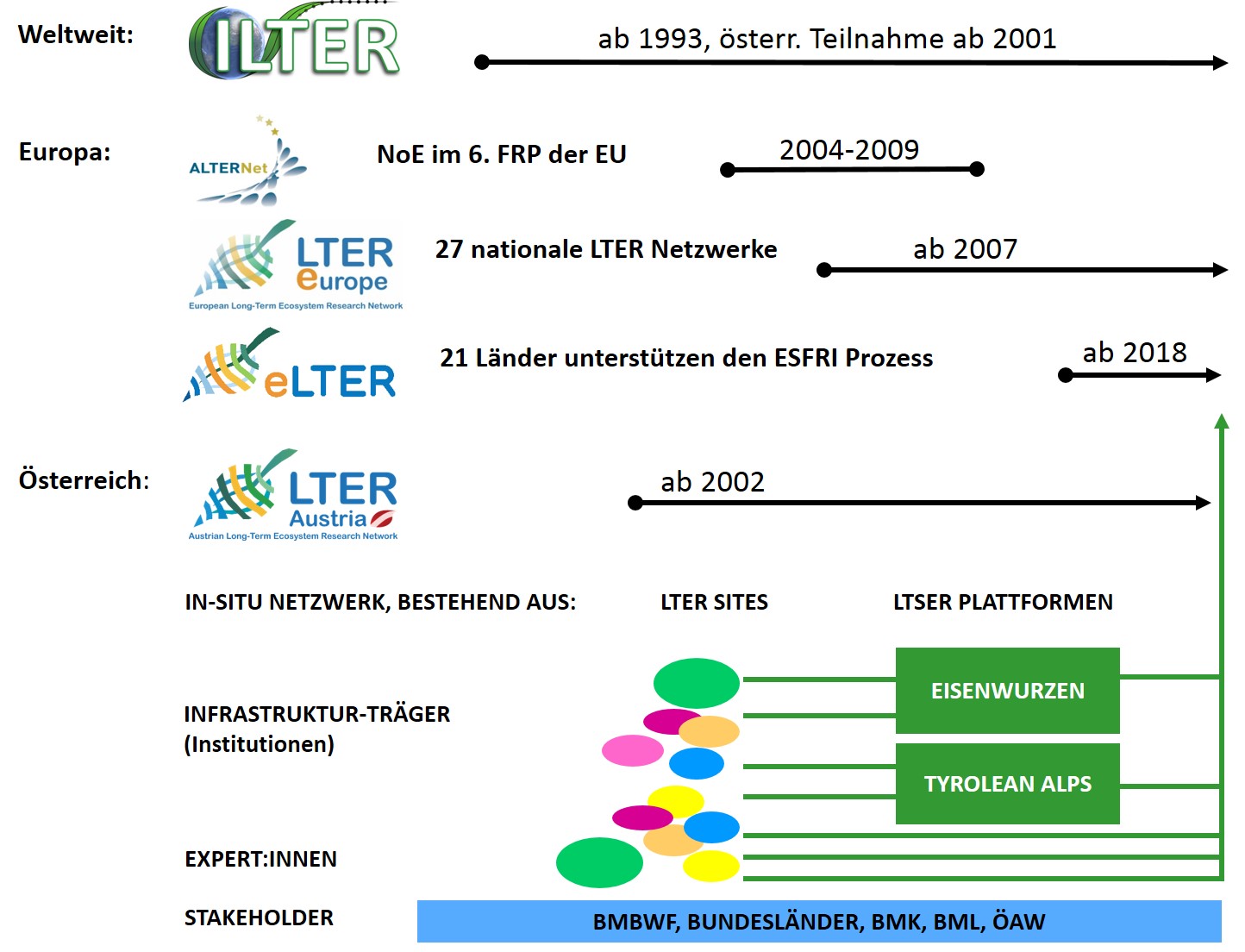

Im Konsens mit der internationalen LTER Community legt LTER-Austria den Schwerpunkt auf die Integration klassischer Naturwissenschaften mit den Ansätzen der Ökosystemforschung. Dem Faktor Mensch wird durch die Erweiterung zur sozial-ökologischen Langzeitforschung (LTSER) Rechnung getragen. So sind in LTER-Austria nicht nur LTER Standorte sondern auch sogenannte LTSER Plattformen vertreten, die ganze Regionen ins Zentrum der Betrachtung stellen und für eine neue Generation von Ökosystemforschung stehen.

Alle maßgeblichen Institutionen und Träger von Forschungsinfrastruktur in Österreich sind vertreten.

An den LTER-Standorten und in den LTSER Plattformen laufen ökologische/sozial-ökologische Langzeituntersuchungen.

Die beteiligten Forscher:innen und Einrichtungen folgen einem inhaltlichen Grundkonsens.

Alle Teilbereiche der ökologischen/sozial-ökologischen Langzeitforschung sind vertreten.

LTER-Austria bietet ein Forum für Mitglieder und eine Schnittstelle zu internationalen Netzwerken und Programmen.

LTER-Austria tritt für eine gesicherte Entwicklung von Infrastruktur und eine konkurrenzfähige Ökosystemforschung ein.

LTER-Austria ist offizielles Mitglied des globalen LTER-Netzwerks (ILTER) sowie der Regionalgruppe LTER-Europe, die sich ab 2004 im Rahmen des Network of Excellence ALTER-Net (EU FP6) formiert hat. Die LTER Standorte und LTSER Plattformen von LTER-Austria sind der österreichische Beitrag zum europäischen und globalen Netzwerk. Als nationales Netzwerk ist LTER-Austria in den strategischen und konzeptiven Rahmen auf internationaler Ebene eingebunden und beteiligt sich an akkordierten Initiativen und Aktivitäten. Doppelgleisigkeiten werden - wo immer möglich - vermieden und Synergien bestmöglich genutzt. Dies gilt beispielsweise für methodische Standards, technische Werkzeuge, oder die Berichterstattung.

Gemeinsam mit 20 anderen Ländern beteiligt sich Österreich am Aufbau der „Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure” (eLTER RI), die nach einem jahrelangen Vorbereitungs- und Anbahnungsprozess 2018 auf die Roadmap des European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) aufgenommen wurde. Etwa 200 LTER Standorte, die die wichtigsten Lebensräume und Umweltgradienten Europas abdecken, werden das Rückgrat der eLTER RI bilden.

LTER-Austria koordiniert diesen sogenannten ESFRI Prozess auf nationaler Ebene. Die Verantwortlichen agieren dabei nicht nur an der Schnittstelle zwischen der österreichischen ESFRI Delegation im BMFWF, den LTER Standorten und ihren Institutionen sowie den zuständigen Bundesministerien (BMFWF und BMLUK), sie arbeiten auch in den Konsortien der für den Aufbau der eLTER RI konzipierten Projekte eLTER PLUS und eLTER PPP mit. Neben dem ständigen Austausch mit der europäischen Ebene zählen die Meinungsbildung zu gemeinsamen Standards und Services sowie die Abstimmung zwischen Fachexpert:innen, institutioneller und politischer Ebene zu den Schwerpunkten beim Aufbau der eLTER RI in Österreich.