Generelle Zielsetzung der prozessorientieren Ökosystemforschung ist es, durch unterschiedliche Einflüsse – etwa Klima- und Landnutzungswandel oder Stickstoffdeposition – ausgelöste räumliche und zeitliche Veränderungen von Systemen und deren Auswirkungen auf biogeochemische Kreisläufe zu analysieren. Dabei ist die Integration von terrestrischen und aquatischen Systemen ein wichtiges Anliegen.

Die prozessorientierte Ökosystemforschung untersucht die Wirkungen von Treibern außerhalb und innerhalb des betrachteten Systems auf die Stoffkreisläufe.

Folgende Schlüsselprozesse werden untersucht:

Konkrete Forschungsfragen sind vier Kategorien zuzuordnen:

Ökosysteme sind einerseits von interaktiven Effekten betroffen, andererseits verfügen sie über unterschiedliche Widerstandskraft (Resilienz) gegenüber Störungen. Die Definition charakteristischer Schwellenwerte, bei denen irreversible Veränderungen eintreten, hat hohe Priorität in der Ökosystemforschung. Das gilt auch für die Wechselwirkungen von Störungen und die Effekte auf Ökosysteme.

Das wechselseitige Aufeinanderwirken bzw. die Überlagerung von Störungen und deren Wirkungen auf Populationsdynamiken und Stoffflüsse in Ökosystemen stehen hier im Zentrum des Interesses. Untersucht werden sowohl kurz- als auch langfristige interaktive Effekte.

Forschungsfragen dieser Kategorie widmen sich auf einer größeren Integrationsebene den Rückkoppelungseffekten und Effekten veränderter Ökosystemprozesse auf andere (sozio-ökologische) Systeme und damit auf Ökosystemdienstleistungen.

Prozessorientierte Ökosystemforschung findet großteils auf kleinräumigen, standortsspezifischen Einheiten (Untersuchungsflächen) statt. Die Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Maßstabsebenen wird hier selbst zum Gegenstand der Forschung.

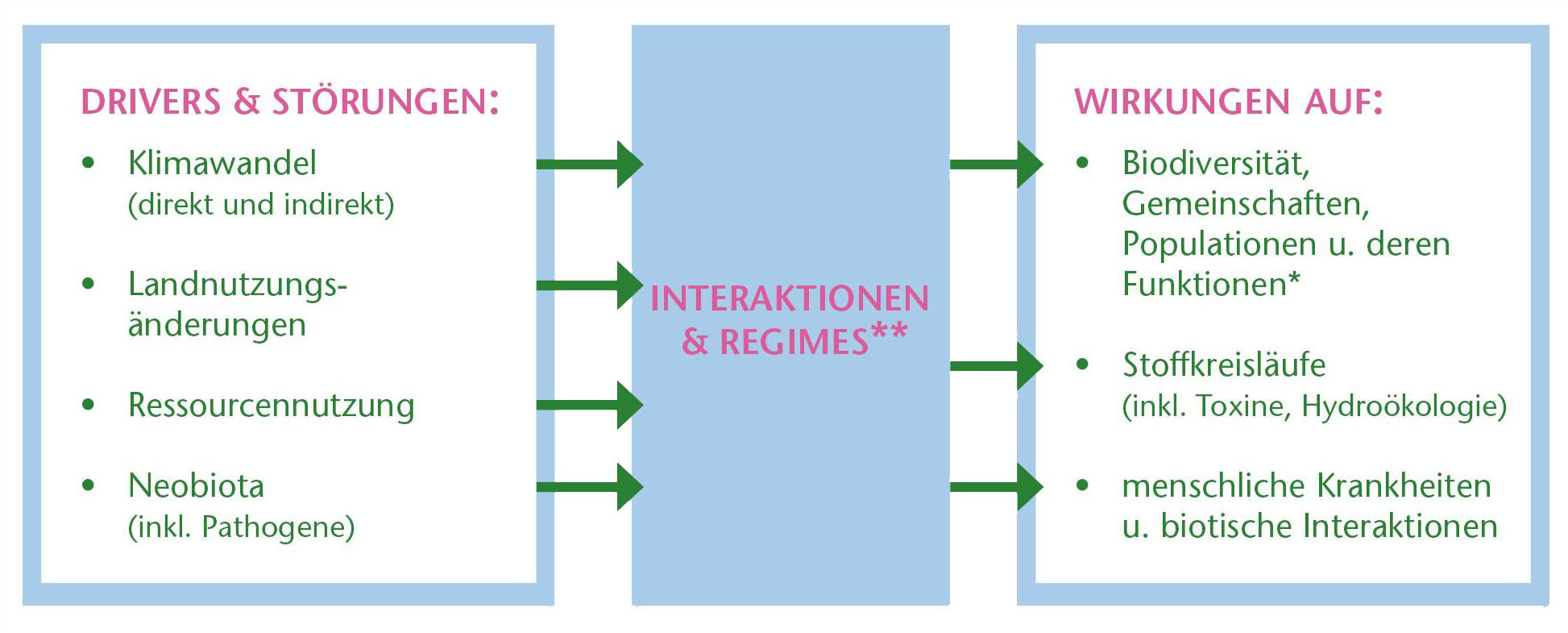

Übersicht und Zusammenhang der Forschungsfragen der Prozessorientierten Ökosystemforschung

Treiber und Störungen wirken auf ein System ein. Sie verändern Interaktionen innerhalb des Systems bzw. die Regimes (Regimes** = Summe der Interaktionen und bestimmte Kombinationen von Drivern). Diese Veränderungen wiederum steuern das Ökosystem und seine Funktionen*.

Stand: 30.03.2025

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an LTER-Austria – Gesellschaft für ökologische Langzeitforschung. Eine Nutzung der Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person") beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

LTER Austria

Mag. Andrea Stocker-Kiss

Schottenfeldgasse 29

1070 Wien

Österreich

+43 1 31304 3444

E-Mail: andrea.stocker-kiss@umweltbundesamt.at

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies, LocalStorage und SessionStorage. Dies dient dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Local Storage und SessionStorage ist eine Technologie, mit welcher ihr Browser Daten auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abspeichert. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Sie können die Verwendung von Cookies, LocalStorage und SessionStorage durch entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Die Internetseite erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wird keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

Wir bieten den Nutzern auf einem Blog, der sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, die Möglichkeit, individuelle Kommentare zu einzelnen Blog-Beiträgen zu hinterlassen. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die Blogger oder Web-Blogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts niederschreiben können. Die Blogposts können in der Regel von Dritten kommentiert werden.

Hinterlässt eine betroffene Person einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite veröffentlichten Blog, werden neben den von der betroffenen Person hinterlassenen Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der betroffenen Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröffentlicht. Ferner wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher im eigenen Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich dieser im Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpieren könnte. Es erfolgt keine Weitergabe dieser erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte, sofern eine solche Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen dient.

Bei Kommentaren wird auf den Gravatar Service von Auttomatic zurückgegriffen. Gravatar gleicht Ihre Email-Adresse ab und bildet – sofern Sie dort registriert sind – Ihr Avatar-Bild neben dem Kommentar ab. Sollten Sie nicht registriert sein, wird kein Bild angezeigt. Zu beachten ist, dass alle registrierten WordPress-User automatisch auch bei Gravatar registriert sind. Details zu Gravatar: https://de.gravatar.com

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft uns unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicherlinks zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesseliegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an uns wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesseliegenden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an jeden Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, triffen wir die angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Art. 6 Ilit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für einelieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Ilit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Ilit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Ilit. d DS-GVO beruhen.

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Ilit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 Ilit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann.

Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.

Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Die nachfolgenden Cookies zählen zu den technisch notwendigen Cookies.

| Name | Zweck | Gültigkeit |

|---|---|---|

| wordpress_test_cookie | Dieses Cookie ermittelt, ob die Verwendung von Cookies im Browser deaktiviert wurde. Speicherdauer: Bis zum Ende der Browsersitzung (wird beim Schließen Ihres Internet-Browsers gelöscht). | Session |

| PHPSESSID | Dieses Cookie speichert Ihre aktuelle Sitzung mit Bezug auf PHP-Anwendungen und gewährleistet so, dass alle Funktionen dieser Website, die auf der PHP-Programmiersprache basieren, vollständig angezeigt werden können. Speicherdauer: Bis zum Ende der Browsersitzung (wird beim Schließen Ihres Internet-Browsers gelöscht). | Session |

| wordpress_akm_mobile | Diese Cookies werden nur für den Verwaltungsbereich von WordPress verwendet. | 1 Jahr |

| wordpress_logged_in_akm_mobile | Diese Cookies werden nur für den Verwaltungsbereich von WordPress verwendet und gelten für andere Seitenbesucher nicht. | Session |

| wp-settings-akm_mobile | Diese Cookies werden nur für den Verwaltungsbereich von WordPress verwendet und gelten für andere Seitenbesucher nicht. | Session |

| wp-settings-time-akm_mobile | Diese Cookies werden nur für den Verwaltungsbereich von WordPress verwendet und gelten für andere Seitenbesucher nicht. | Session |

| ab | wird für A/B-Tests von neuen Funktionen verwendet. | Session |

| akm_mobile | speichert, ob der Besucher die Mobilversion einer Website angezeigt bekommen möchte. | 1 Tag |

Cookies von Polylang

| Name | Zweck | Gültigkeit |

|---|---|---|

| pll_language | Dieser Cookie speichert die Sprachwahl und die geographische Herkunft des Nutzers. | 1 Jahr |

Cookies von DSGVO AIO for WordPress

| Name | Zweck | Gültigkeit |

|---|---|---|

| dsgvoaio | Dieser LocalStorage Key / Wert speichert welchen Diensten der Nutzer zugestimmt hat oder nicht. | variabel |

| _uniqueuid | Dieser LocalStorage Key / Wert speichert eine generierte ID sodass die Opt-in / Opt-out Aktionen des Nutzers dokumentiert werden können. Die ID wird anonymisiert gespeichert. | variabel |

| dsgvoaio_create | Dieser LocalStorage Key / Wert speichert den Zeitpunkt an dem _uniqueuid generiert wurde. | variabel |

| dsgvoaio_vgwort_disable | Dieser LocalStorage Key / Wert speichert ob der Dienst VG Wort Standard zugelassen wird oder nicht (Einstellung des Seitenbetreibers). | variabel |

| dsgvoaio_ga_disable | Dieser LocalStorage Key / Wert speichert ob der Dienst Google Analytics Standard zugelassen wird oder nicht (Einstellung des Seitenbetreibers). | variabel |

Diese Website nutzt verschiedene Dienste des Anbieters Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Die einzelnen Dienste werden im nachfolgenden Abschnitt näher dargstellt.

Grundsätzlich verfolgen wir mit dem Einsatz der nachstehenden Dienste und damit verbunden der Erhebung personenbezogener Daten (insbes. der IP-Adresse) ein berechtigtes Interesse, das Angebot auf unserer Website ansprechend darzustellen, zu analysieren, zu verbessern und mögliche Werbung auf Ihre Bedürfnisse anzupassen (Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Google Analytics verwendet sogenannte "Cookies" (s. auch 3.1 „Cookies"). Sie werden auf Ihrem Computer gespeichert und ermöglichen eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Wir haben zur Nutzung von Google Analytics einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung der Dienste vollständig um.

Demografische Merkmale bei Google Analytics

Diese Website nutzt die Funktion "demografische Merkmale" von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im vorherigen Absatz dargestellt generell untersagen.

Cookies von Google Analytics

| Name | Zweck | Gültigkeit |

|---|---|---|

| _ga | Unterscheidung der Webseitenbesucher. | 2 Jahre |

| _gid | Unterscheidung der Webseitenbesucher. | 24 Stunden |

| _gat_gtag_UA_ |

Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ |

1 Minute |

| _dc_gtm_ | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen. | 1 Minute |

| AMP_TOKEN | Enthält einen Token-Code, der zum Auslesen einer Client-ID aus dem AMP-Client-ID-Service verwendet wird. Durch den Abgleich dieser ID mit der von Google Analytics können Nutzer beim Wechsel zwischen AMP-Content und Nicht-AMP-Content abgeglichen werden. | 30 Sekunden bis 1 Jahr |

| _gat | Wird zur Überwachung der Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei der Verwendung von Google Tag Manager verwendet. | 1 Minute |

| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads gemeinsam genutzt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft werden. | 90 Tage |

| __utma | ID, die zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen verwendet wird. | 2 Jahre |

| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen. | 10 Minuten |

| __utmb | Wird zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen verwendet. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js Javascript-Bibliothek geladen wird und kein __utmb Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten |

| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Session |

| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-Javascript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Anaytics-Server gesendet werden. | 6 Monate |

| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler mit der _setCustomVar-Methode in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre |

| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Benutzer in einen A / B- oder multivariaten Test einbezogen wird. | 18 Monate |

| __utmxx | Wird verwendet, um zu bestimmen, wann der A / B- oder multivariate Test, an dem der Benutzer teilnimmt endet. | 18 Monate |